- 株式会社石徳

- スタッフブログ

ご家族のお墓を検品

庵治石細目極上の検品が続いております。お施主様に自信を持ってお見せできる石が揃いましたので、お施主様ご夫婦にご同行いただきました。

通常検品は弊社が責任を持って行っておりますが、入山可能な場合においては、お施主様のご希望により実際に山へご一緒いただくこともございます。一般の方は滅多に立ち入ることのできない採石場や、実際に加工をしているところをご覧いただくことで、これからご家族の礎となる「お墓」をより大切に感じていただければと思っております。

日本屈指の高級銘石 庵治石の産地へ②

庵治石の産地へ来たもう一つの目的は「庵治石中目」の検品です。

香川県産庵治石中目は細目極上と共に「日本産御影石の最高峰」と称される最高級石材の一つです。

庵治石中目も細目極上と同じく「斑(ふ)」呼ばれる白い鱗雲のような模様が特徴ですが、細目程細かくなく、石のキメもやや粗目といった特徴があります。細目の持つ神々しく繊細な美しさに比べ、中目は神々しさと同時に力強さも感じるられるような雰囲気を持っています。

どちらも庵治石特有の上品な風合いがあり、他の白御影石とは明確に区別できるほど、美しさに違いがあります。

庵治石は硬度が高くノミが立ちにくいため、職人泣かせの石と言われています。そのため耐久性も群をに抜いて高く、数百年前に彫られた文字がまだ残っているという例もあるそうです。

末永くご家族の歴史を刻んでいくお墓を任せていただいたことに感謝いたしながら、隅々まで検品をしていきます。

今回は素晴らしい庵治石中目に出会うことができました。完成が待ち遠しいです。

日本屈指の高級銘石 庵治石の産地へ①

現在「香川県産庵治石細目極上」と「香川県産庵治石中目」のご注文をいただいております。

庵治石細目極上の原石選定作業と庵治石中目の検品のため、庵治石の産地香川県へ行ってまいりました。

このスタッフブログや建墓例で何度もご紹介させていただいておりますが、「香川県産庵治石」は「花崗岩のダイヤモンド」と言われており、中でも「庵治石細目極上」は石材としての質はもちろんのこと、気品、風格など、どれをとっても別格の品質を誇る、日本の最高級石材です。

まずは庵治石細目極上の原石の選定をするため、丁場へ。

大量の原石の中から製品として使用できそうなものを探すのは非常に骨が折れます。

水をかけて磨いた時の雰囲気を確認したり、持参したサンプルに近い仕上がりになりそうか見比べてみたりと、丁場の中を行ったり来たりして、目星をつけていきます。庵治石細目極上の場合、この作業が1度や2度では済まないことも多々あります。庵治石はキズが多く、採掘された石の数%程度しか使用できないと言われており、お墓の体積の数倍~数十倍の原石が必要となる場合もあります。原石が問題なくても、加工の段階でキズが見つかり振り出しに戻るとうことも何度もあります。大変な作業ですが、それだけ価値のある石だと言うことを長年の経験からよく理解しているため、庵治石のご注文をいただいた際には必ず毎回自分の目でみて確かめています。

庵治石での建墓をご検討の際は、実績や経験を積んだ石材店にご相談されることをお勧めいたします。

夏季休業期間のお知らせ

平素は格別ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間:

2024年8月13日(火)~8月16日(金)

※2024年8月17日(土)より、通常通り営業いたします。

休業期間中のお問い合わせはメールでいただけますと幸いです。

2024年8月17日(土)以降、順次対応させていただきます。

ご不便をおかけいたしますが何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。

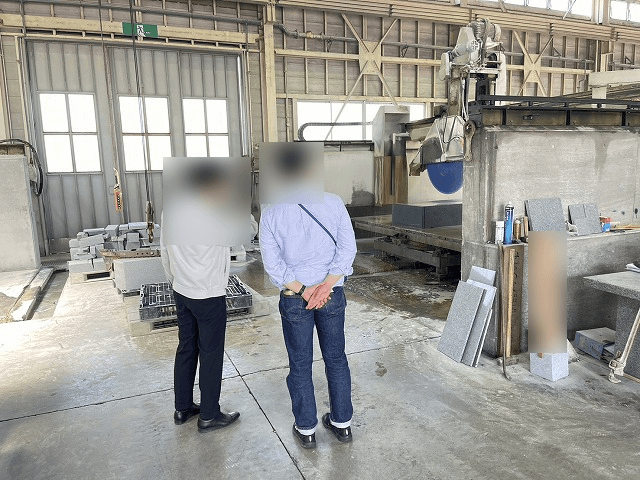

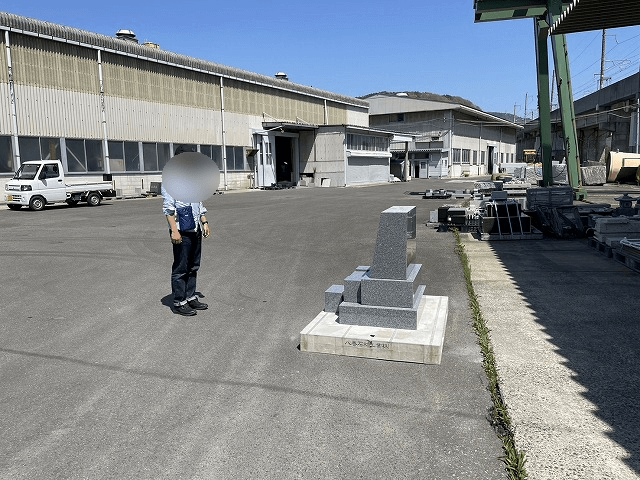

お施主様と磐梯みかげの検品へ

採掘元から宮城県産磐梯みかげ特級の石が揃ったと連絡があり、お施主様と検品に行ってまいりました。

磐梯みかげ特級は、宮城県で産出される花崗岩で、青みが美しく輝く国産でも屈指の高級銘石です。

傷やムラが無いか、お施主様と色々な角度から石目を確認しました。

石材は、原石全てが墓石として使用できるわけではなく、検品の結果原石から採り直しをお願いしたことも何度もあります。石の採掘量も年々減少しており、かつて銘石と呼ばれた石材の中にも、すでに採れなくなってしまったものもあります。

品質の良い国産材で建墓をお考えの方は、是非一度石徳へご相談いただければと思います。

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年6月

- 2015年3月