- 株式会社石徳

- スタッフブログ

夏バテ防止

本日は予想最高気温37°ですが、炎天下の中、お墓を設計するために出入りのお寺様にてお墓の寸法を

測って参りました。連日の猛暑に負けず、夏バテ防止のため、ランチに天ぷらをいただきました。

予報によると、今年の8月は全国的に平年より暑いそうです。

健康にはくれぐれもご留意くださいませ。

盆踊り

長かった梅雨もようやく明け、いよいよ夏本番となりました。

本日、出入りのお寺様へお伺いしたところ、盆踊りの準備が始まっていました。

盆踊りは約500年の歴史があり、本来はお盆の時期に死者を供養するための行事で、ご先祖様の霊を迎え入れて、また送るための風習に発したものとされています。今年の盆踊りは、ご先祖様へ思いをはせ参加してみてはいかがでしょうか。

歓迎会

先日、新しいスタッフの歓迎会を行いました。

皆で美味しいランチをいただき、

デザートにはケーキを。

しっかり栄養を摂って、皆で暑い夏を乗り切りたいと思います。

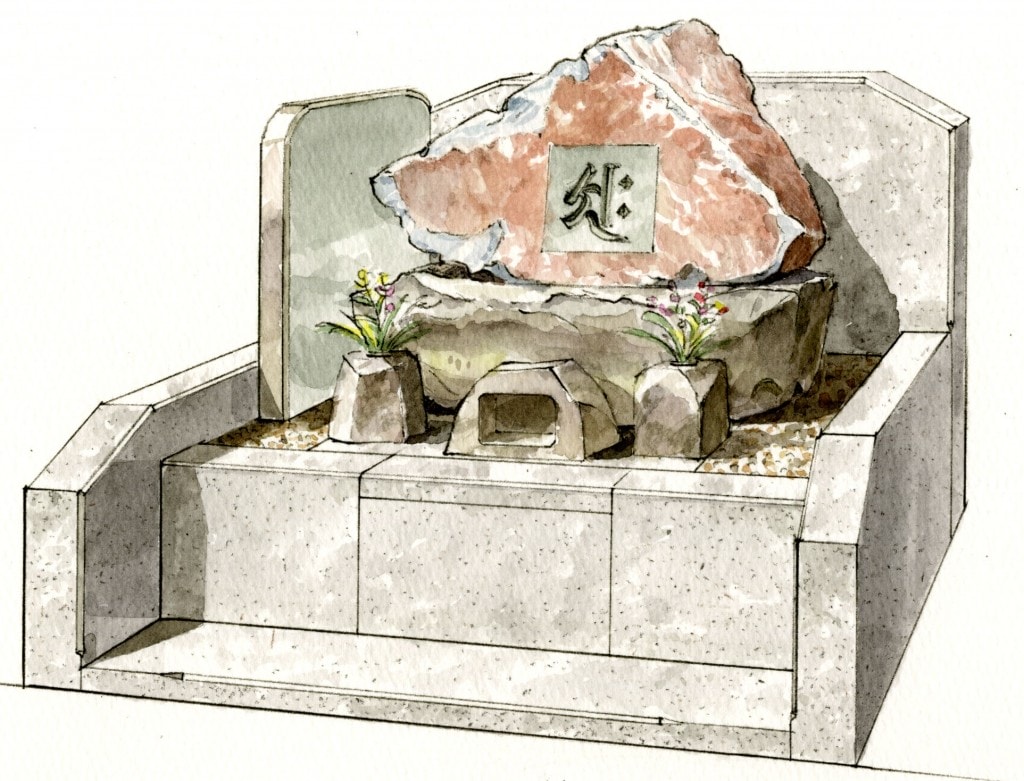

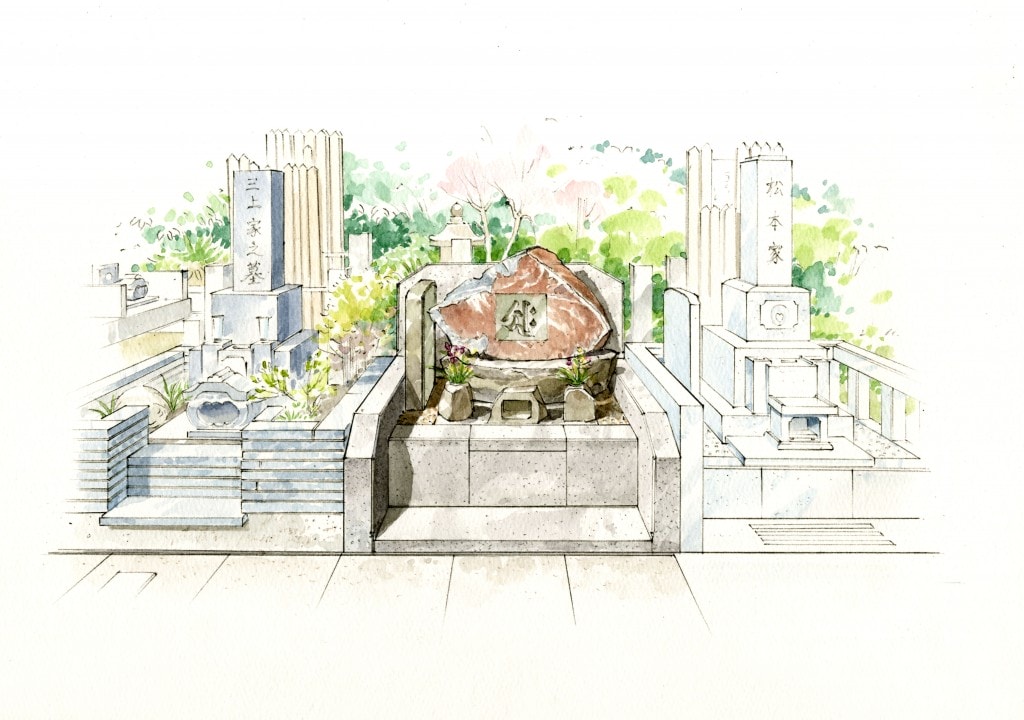

こだわりの本小松石自然石のお墓が完成しました。

こだわりの本小松石青手自然石のお墓が完成しました。神奈川県真鶴町にある採石場に何度も足を運び、石の選定から始まり、デザインを作成し、打ち合わせを重ね、こだわり抜いたお墓が完成しました。

▼石の選定(神奈川県真鶴町 本小松石採石場)

▼完成予想図CG

▼完成予想図CG(現地写真との合成)

▼完成イメージ図

▼加工

▼彫刻(薬研彫り)

▼施工

▼完成

この世で唯一無二のお墓ですが、決して目立ち過ぎず周囲との調和がとれた、上品でどっしりと立派なお墓に仕上がりました。お施主様にも大変喜んでいただきました。

世界にただ一つのお墓をお探しでしたら、是非ご用命ください。

詳しくは、建墓例をご覧下さいませ。

烏森神社夏越大祓

今、弊社近くの烏森神社では夏越大祓(なごしのおおはらえ)という神事が行われています。

この期間は特別な御朱印がいただけるということで、今日も朝早くから行列が出来ていました。

この神事には、半年間知らず知らずのうちに積もってしまった罪穢れを

「芽の輪」という大きな輪をくぐることによって祓い清め、

残りの半年の無病息災を祈願する、という意味が込められているそうです。

アーカイブ

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年6月

- 2015年3月